Quando il desiderio di vedere realizzata la convivenza pacifica tra persone di diverse religioni diventa una missione di vita, ciò che si riesce a costruire può diventare quasi incredibile, addirittura imbarazzante, agli occhi di chi la pace non riesce neanche a immaginarla.

Quando il desiderio di vedere realizzata la convivenza pacifica tra persone di diverse religioni diventa una missione di vita, ciò che si riesce a costruire può diventare quasi incredibile, addirittura imbarazzante, agli occhi di chi la pace non riesce neanche a immaginarla.

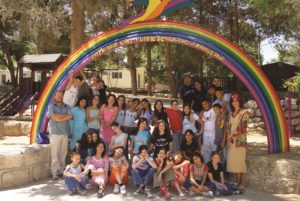

È ciò che è avvenuto in Israele, su una collina circondata dalla valle di Ayalon, scenario per secoli di diversi conflitti. Grazie all’intuizione di padre Bruno Hussar, religioso egiziano, di fede ebraica poi convertitosi al cristianesimo, l’idea di creare un luogo in cui ebrei e arabi potessero condividere la quotidianità si concretizzò nel Villaggio Neve Shalom – Wahat al Salam (Oasi di Pace in ebraico e in arabo). Fu così che nei primi anni ’70, su un terreno demilitarizzato dal 1967, posto a pari distanza da Gerusalemme, Tel Aviv e Ramallah, prese forma il Villaggio cooperativo israeliano; il cui nome, scelto dal domenicano Hussar, deriva da uno dei libri di Isaia (32,18): “Il mio popolo abiterà in un’oasi di pace”.

La guerra dei sei giorni (giugno 1967) fece emergere l’intricato groviglio delle conflittualità che tormentavano il Medio Oriente. Hussar osservava con amarezza che le parti in lotta “non vedono il volto dell’altro”, perché non interessati a farlo. Dunque, il desiderio di creare una realtà di coabitazione fraterna lo portò ad accogliere le prime famiglie, metà palestinesi e metà ebree, tutte di cittadinanza israeliana, che, dal 1977 hanno scelto di far studiare i propri figli insieme, non in scuole distinte per ebrei e arabi; in una dimensione fondata sull’uguaglianza, collaborazione e amicizia; realizzando di fatto una comunità di coesistenza sui generis, capace di aprirsi alle altre realtà che ambiscono a costruire un autentico dialogo.

Il fondatore, convinto che bisognasse creare e mantenere le condizioni per riuscire a vedere il “volto “dell’altro, pose le basi di un sistema educativo bi-linguistico (riconoscendo pari dignità ad arabo e ebraico) nell’asilo e scuola primaria. Attualmente, il 90% degli alunni della scuola primaria proviene da città e villaggi vicini. Sempre in un’ottica di tipo pedagogico, è stata creata la “Scuola per la pace”, interessante esperienza che, attraverso percorsi e progetti ad hoc, realizza seminari di educazione alla pace e sul tema della gestione del conflitto per giovani palestinesi ed ebrei. Un’ulteriore specifica formazione è garantita anche ai laureati che, intenzionati a proseguire il percorso di confronto entro i propri confini, frequentano corsi tenuti in alcune Università israeliane, tra cui Tel Aviv University, Haifa University.

Lo sforzo educativo che da più di quarant’anni porta avanti la scuola del Villaggio è certamente finalizzato a sviluppare l’identità di ciascun individuo mediante la scoperta della propria cultura, storia e tradizioni e, contestualmente, attraverso la conoscenza e il rispetto della cultura e della storia dell’altro popolo convivente. Si può comprendere l’efficacia di un sistema educativo di questo tipo nel vederlo ripreso in altre parti del mondo che allo stesso modo sperimentano, purtroppo, continui conflitti tra diversi gruppi etnici. Ancora oggi le famiglie che coabitano nella comunità (circa 70) sono fortemente convinte che le loro differenze (culturali, etniche e religiose) possano rappresentare un arricchimento sotto molti punti di vista, dimostrando nella pratica la fattibilità di una realtà sociale, culturale, e politica, fondata sulla reciproca accettazione, il rispetto e la cooperazione quotidiana, rimanendo allo stesso tempo fedeli alla propria identità. Non si ambisce ad avere un pensiero unico o gli stessi valori, ma si prova semplicemente a condividere tutto ciò.

Come raccontato da alcuni membri, all’interno del Villaggio non sono mancati i contrasti e i litigi perché «non è facile convivere nella differenza quando ognuno mantiene la propria identità, ma noi stiamo vivendo il conflitto invece di combatterlo con le armi». Una realtà di questo tipo può anche non essere compresa e anzi ostacolata. Si sono registrati infatti atti vandalici contro i residenti (come l’incendio doloso della Scuola per la pace il 31 agosto 2020), oppure proposte politiche avverse. Come evidenziato da alcuni abitanti, l’Oasi ha certamente i suoi limiti ma viene ancora oggi vista come un modello esemplare, meritevole di ottenere dei finanziamenti da parte dell’Unione Europea per alcuni progetti di educazione alla pace. È strutturata in maniera democratica; ogni anno, infatti, vengono eletti un segretario e una commissione che, in un’assemblea, con tutti i membri discutono le questioni relative al Villaggio. Oltre ai residenti, la comunità è frequentata anche dai volontari che collaborano concretamente e confluiscono nelle Associazioni di Amici di Neve Shalom – Wahat al Salam in diverse parti del mondo, a dimostrazione che il “folle sogno” di padre Bruno Hussar da decenni rende possibile la convivenza tra i figli di un’unica Terra e di un solo Padre.

Emanuela Frau