È questa la seconda Pasqua segnata dalla sofferenza originata dalla pandemia. Già nell’estate scorsa i vescovi avevano offerto alla Chiesa italiana una riflessione dal titolo “È risorto il terzo giorno”: una lettura biblico-spirituale dell’esperienza della pandemia. Una meditazione utile anche per questa Pasqua 2021: l’esperienza del Venerdì e del Sabato – la permanenza del Figlio di Dio sulla croce e nel sepolcro – diventi un’esortazione a maturare un’esistenza diversa, da veri figli di Dio.

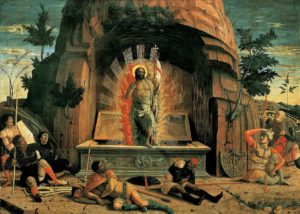

A noi cristiani è data la grazia di guardare ogni avvenimento della vita attraverso la lente del mistero pasquale, che culmina nell’annuncio che Cristo «è risorto il terzo giorno» (1Cor 15,4).

È tempo di ascoltare insieme la voce dello Spirito, che Gesù ci ha consegnato sulla croce (cf. Gv 19,30) e nel Cenacolo (cf. Gv 20,22).

Soprattutto nel celebrare il Triduo pasquale, ma anche ogni giorno della nostra vita, siamo chiamati ad accogliere il mistero della morte e il silenzio del sepolcro, senza mai chiuderci alla speranza della risurrezione.

Ci è chiesto di fare questa esperienza non solo attraverso l’ascolto della Parola e nella celebrazione dei Sacramenti, ma anche nell’incontro con la sofferenza dei fratelli, vicini e lontani, intorno a noi.

La pandemia ha rivelato il dolore del mondo: ha prodotto sofferenza e ne produrrà anche in futuro, con conseguenze economiche e sociali vaste e persistenti. Si tratta di sofferenze profonde che non possiamo ignorare. È il mistero del male, che il Figlio di Dio ha voluto prendere su di sé.

Però sul Calvario c’è dell’altro. Nei pressi della croce, intorno a Gesù che offre per noi la sua vita, insieme a Maria, la Madre, ci sono alcune donne, il discepolo amato, il centurione, Nicodemo, Giuseppe d’Arimatea: poche persone, certo, ma rappresentanti di un resto di umanità capace di “stare in piedi” sotto la croce (cf. Gv 19,25). Quel Venerdì si rivela così un giorno non solo di violenza e morte, ma anche di pietà e condivisione.

L’impegno della Chiesa e, in essa, la fatica amorevole delle Caritas in ogni parrocchia, diventano perciò un’occasione preziosa per vivere in profondità il mistero pasquale nella nostra vita, non solo come memoria storica della morte e risurrezione di Gesù, ma come esperienza della sua presenza di Crocifisso Risorto oggi in mezzo a noi.

Se sapremo vivere, leggere ed elaborare con vera carità l’esperienza di sofferenza nostra e dei nostri fratelli ascoltando lo Spirito e partecipando al mistero della Pasqua del Signore, allora anche questa pandemia ci avrà insegnato qualcosa di importante. Potremo così camminare come comunità ecclesiale sui passi dell’uomo del nostro tempo, animati da tenerezza e comprensione e da una speranza che non delude.

+ Giovanni Paolo Zedda

Vescovo di Iglesias